蟑螂

簡介

蟑螂泛指屬於蜚蠊的昆蟲,目前已被發現大約有4000多種。蟑螂是這個星球上最古老的昆蟲之一,曾與恐龍生活在同一時代。主要分佈在熱帶、亞熱帶地區。生活在野外或室內。根據化石證據顯示,原始蟑螂約在4億年前的志留紀出現於地球上。億萬年來它的外貌並沒什麼大的變化,體扁平,黑褐色,通常中等大小。頭小,能活動。觸角長絲狀,複眼發達。翅平,前翅為革質後翅為膜質,前後翅基本等大,覆蓋於腹部背面;有的種類無翅。不善飛,能疾走。不完全變態。產卵於卵鞘內。

常見品種

它們大多數長相都差不多,但是仔細觀察還是能看到有所不同。當前的分類學者將蟑螂分成6000種左右,其中約有50種是害蟲,例如大家所常見的亞洲蟑螂。此外美洲蟑螂(美洲大蠊)、德國蟑螂(德國小蠊)、棕色蟑螂和澳洲蟑螂的分佈也十分廣泛。中國約有200餘種,常見的室內蟑螂有10種左右,各地有所不同。常見的有德國小蠊和美洲大蠊。

美國蟑螂(即美洲大蠊)體長30~50毫米(最長者達2英寸),淺紅棕色,生活於戶外或黑暗、暖和的室內環境(如地下室和有火爐的房間)。成年期長約1年半。雌體可產卵莢50個或更多,每個卵莢內含卵約16枚,45天后孵出若蟲。若蟲期長11~14個月。美國蟑螂原產於熱帶美洲及亞熱帶美洲,翅發育良好,能飛很長一段距離。

德國蟑螂(即德國姬蠊)是常見的室內害蟲。淺棕色,前胸區有兩條黑色條紋,雌體交配後3天產卵莢並將其攜帶約20天。體型小,長約12毫米(不足0.5英寸),故常被食品雜貨店的裝貨袋或盒帶入家中。已被船舶帶到世界各地。一年可產生3代乃至更多代。德國蟑螂在紐約市克羅頓(Croton)輸水道的水管周圍數量極多,故俗名克羅頓蟲。

棕帶蟑螂似德國蟑螂,但稍小一些。雄體的翅發育良好,體色較雌體稍淡,雌體的翅短而無功能。雌雄兩性均有兩條淡色的條紋橫過背部、成蟲壽命200天。每年可有兩個世代。卵可產於衣服、木質花板條或地板縫中。隨著有取暖設備的房屋的出現,棕帶蟑螂亦出現於較涼爽的地區。

東方蟑螂(即東方蜚蠊)被認為是最骯髒的家庭害蟲。體卵圓形,黑色或深棕色,有光澤,體長25~30毫米。生活史似美國蟑螂、雄體的翅短而發育良好,而雌體的翅退化。原產於亞洲,後隨商人的交通工具分佈到所有的溫帶地區。

成長

蟑螂是漸變態的昆蟲,整個生活史包括卵、若蟲或成蟲3個時期。

交配和產卵

雌雄成蟲在羽化後的一周左右就能進行交配。雄蟲一生能交配多次,但雌蟲僅交配1次或2次,1次交配就可使它終生產出受精卵。雌蟲產卵在特殊的膠質囊內,形成卵鞘(卵莢)。卵鞘由雌蟲分泌物生成,光滑,質較堅硬,具有防水功能,可保護其內胚胎的發育。卵鞘的形狀、雌蟲一生所產卵鞘數量以及其中所含卵數因種類而不同,就是同一種蟑螂也可因環境條件和營養狀況而有所差別。未經交配的雌蟲,也能產生卵鞘,但一般不能孵出若蟲。而美洲大蠊和蔗蠊等個別種類有孤雌生殖現象,即雌蟲未經交配可產生能育的卵。

蟑螂產置卵鞘的行為因種類而不同,室內的蟑螂主要有3種方式。

1.

雌蟲在產出卵鞘後1-2天,選擇比較隱蔽的場所,先在物體表面咬成凹陷,將卵鞘產在其中,再用粘性唾液拌和咬碎的木屑或紙片等碎末把卵鞘蓋住。它們有時就用唾液直接把卵鞘粘在棲息場所,如櫥、木(紙)箱及桌子的角落或雜物堆中。這類卵鞘含有足量的營養物質,滿足胚胎發育的需要。美洲大蠊、黑胸大蠊等的產置卵鞘方式屬於這一類型。

2.

雌蟲產出卵鞘後,一直拖帶在腹端,並不產下,直到若蟲將從卵鞘出時,才從母體脫落。卵中胚胎在發育過程中,不斷從母體獲得所需的水分和養分,加上卵鞘由母蟲攜帶,因而可以得到更好的保護。如果卵鞘早期脫落,其中的卵就不能孵化。德國小蠊的產卵方式屬於這一類型。

3.

雌蟲先產出壁薄而柔軟的卵鞘,產卵在其中。產卵完成後,卵鞘又收縮進體內的“育室”中,一直保持到若蟲孵出。這是蟑螂卵胎生的一種形成。蔗蠊的產卵方式屬於這一類型。

蟑螂的繁殖是有性繁殖與無性繁殖相結合。一隻成熟的雌蟑螂每隔 7 —10 天即可產出一隻含有14 —40 粒卵的卵鞘,其卵鞘為膠質體,20 ℃-37

℃之間孵化。溫度越高,孵化時間越短,在30 ℃恒溫時,只需20-30

天,而長的可超過三個月,一隻雌蟑螂一年可繁殖近萬隻後代,最多可達十萬隻,在極端條件下沒有雄蟑螂時,雌蟑螂也能產卵。也就是說,很多雌蟑螂交配一次以後,就會雌雄同體,不需交配,便可連續產卵。

卵期

卵呈窄長形,乳白色,半透明,在卵鞘中排成整齊的兩列。胚胎頭向孔縫。孵化時,若蟲向上頂,使閉合的卵鞘縫裂開而逸出。卵鞘中含卵數因種類而不同,即同一種蟑螂卵鞘中的卵數也可因環境條件以及產卵次數而在所差異,少則幾粒,多則達50多粒。卵鞘在溫度25℃,相對濕度60~80%條件下,卵期約28~90天。

若蟲期

剛從卵鞘孵出的若蟲都聚集在卵鞘周圍,呈白色,以後顏色逐漸變深,並散開活動,若蟲形狀類似成蟲,只是蟲體小,無翅,性器官未成熟。若蟲發育緩慢。必須經歷多次蛻皮,逐漸長大,觸角和尾須節數也隨齡期而增長。若蟲最後一次蛻皮後,長出翅膀、羽化為成蟲。剛蛻皮的若蟲和剛羽化的成蟲也呈白色,以後顏色逐漸變深,因而在一個種群中,可見一種蟑螂也可因環境條件而變化。若蟲期較長,一般歷時約30~450天。若蟲在喪失附肢或損傷觸角之後,可經蛻皮在下一齡重又再生。這類損傷再生也會增加蛻皮的次數。

成蟲期

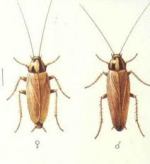

雌雄兩性成蟲可憑他們的外部形態很容易區分:

1. 雄蟑螂的尾端具有兩對附器,1對為分節狀尾須,還長有1對細小的針突(腹刺);雌蟑螂尾端只有1對附器,即尾須,無針突。

2. 雄蟑螂的體形一般都比較瘦小、細長、而雌蟑螂則肥厚,寬大。

3. 在少數種類中,雄蟑螂的翅發達,伸及尾端,但雌蟑螂的翅僅覆蓋到腹部的前半部,或無翅。

蟑螂生活史的特點之一是週期長。以週期最短的德國小蠊而論,一般完成一個世代也需2個多月,最長的美洲大蠊等歷時1年有餘。生活史的長短不僅因種類而異,而且因不同溫度、營養等條件而不同。成蟲壽命也較長,德國小蠊最短約為100天左右,壽命最長的美洲大蠊可存活1年之久。壽命長短也同樣因種類以及環境條件而不同。蟑螂的生活史週期長,它們的壽命也長。因此,一隻受精的雌蟑螂一生所生產的卵鞘量也多,美洲大蠊最多可產50多個,所以蟑螂的繁殖力很強。

習性

蟑螂喜歡選擇溫暖、潮濕、食物豐富和多縫隙的場所棲居,這就是它們孳生所需要的4個基本條件。凡是有人生活和居住的建築物內,一般都具有這些條件,所以蟑螂就成了侵害千家萬戶的衛生害蟲。喜暖愛潮是蟑螂的重要習性。不難發現,不管在飯店、家庭,還是在火車、輪船上,廚房總是侵害最嚴重的場所。就是在廚房,它們一般也喜歡棲居在靠近爐灶、水池的地方。喜暗怕光,晝伏夜出,這也是蟑螂的重要習性。白天它們都隱藏在陰暗避光的場所,如室內的傢俱、牆壁的縫隙、洞穴中和角落、雜物堆中。一到夜晚,特別在燈閉人睡之後才出外活動,或覓食,或尋求配偶。因而,在一天24小時中,約有75%的時間都是處於休息狀態。

蟑螂體扁,適於鑽縫藏洞,可以躲進很窄小的縫洞中。例如德國小蠊的成蟲和若蟲可躲進僅1.6毫米的縫隙,懷卵的雌蟲也可在4.5毫米寬的縫隙中棲居。它們在縫隙中棲息時,足緊貼著身體,尾須平伸或與支撐面接觸,觸角常伸向外面,不時揮動,保持警戒狀態。

不同種類的棲息場所有所差異。德國小蠊多見於各類縫隙中,如管道周圍、牆縫、護牆板等的縫隙和地板之間的裂縫中。美洲大蠊亦喜棲息於大的洞孔,偏愛濕熱的環境,例如釀造廠發酵車間、豆製品加工場等,也常在陰井、下水道、地下室等處群居。黑胸大蠊多見於碗菜櫃、桌子和水池底下角落等處。在冬天,它們多集居於廚房,緊挨爐灶和暖氣片等熱源附近棲居和活動。到了盛夏高溫季節,廚房溫度過高,它們分散遷移到別處,因而廚房的蟑螂密度反降低,但分佈擴大。

蟑螂還有群居的習性。常可發現在一個棲息點上,總是少則幾個,多則幾十、幾百個聚集在一起,這主要是由於資訊素的誘集作用。蟑螂的成蟲和若蟲都能分泌一種“聚集資訊素”,它由直腸墊所分泌,可隨糞便排出體外。在蟑螂棲居的地方,常可見它們糞便形成的棕褐色糞跡斑點,糞跡越多,蟑螂聚集也越多。由此可見,在蟑螂防治中,搞好衛生、清除蟑跡是一項重要的措施。

食性

蟑螂是雜食性昆蟲,食物種類非常廣泛。各類食品,包括麵包、米飯、糕點、葷素熟食品、瓜果以及飲料等等,尤其喜食香、甜、油的面制食品。蟑螂有嗜食油脂的習性,在各種植物油中,香麻油對它們最有引誘力,所以有些地方稱它們為“偷油婆”。在食糖中,紅糖、飴糖對它們的引誘力最強。除了喜愛各類食品外,蟑螂也常咬食其他物品,例如在住房、倉庫、貯藏室等處,它們可啃食棉毛製品、皮革製品、紙張、書籍、肥皂等等。在室外垃圾堆、陰溝和廁所等場所,它們又以腐敗的有機物為食,甚而啃咬死動物。

但是不同種類的蟑螂,食性也有一定的差別。例如德國小蠊愛吃發酵的食品和飲料,美洲大蠊喜食腐敗的有機物,而澳洲大蠊卻以植物性食物為主等等。正是由於蟑螂到處爬行,無所不吃,它們沾染和吞入了很多病原體,再加上它們邊吃邊拉的惡習,成為一些病原體的機械性傳播者。

水對蟑螂的生存比食物更為重要。蟑螂能耐饑而不耐渴。美洲大蠊在只給幹食不給水的情況下,雌蟲只能存活40天,雄蟲只能存活27天。反之,如果有水無食,則雌蟲能存活90天,雄蟲能存活43天。當處於惡劣的環境條件下,無食又無水時,蟑螂間會發生互相殘食的現象,大吃小,強吃弱,特別是剛剛蛻皮的蟲子,不能動彈,表皮又嫩,就成了競相爭食的獵物。

天敵

蟑螂的天敵是蜘蛛、蠍子、蜈蚣、螞蟻、蟾蜍、蜥蜴等。另外,貓、猴子及老鼠也會捕食蟑螂,是蟑螂的天敵。一般家庭中最常見的天敵就是螞蟻了,有螞蟻的地方一定沒有蟑螂,其他昆蟲也很難存在,主要原因就是螞蟻是群居生活,其他昆蟲單個都會被一群螞蟻消滅。目前,生物防治是消滅蟑螂的最有效的辦法。

擴散

蟑螂的擴散有兩種方式,即主動擴散和被動擴散。

主動擴散

蟑螂的主動擴散是通過它們的爬行或滑翔而散佈到不同場所。它們的這項活動主要是為了尋找適宜的棲息環境和必要的生活條件,包括溫度、濕度、食物以及隱蔽場所等。例如在室溫低的情況下,蟑螂多移居到靠近爐灶周圍的縫隙,或聚集到暖氣溝中等溫暖的環境。在酷暑高溫季節,在南方地區,它們可作遠距離的滑翔,躲在較陰涼的場所棲息,以避免過高的溫度。

蟑螂常為了獲取水分和適宜濕度而有趨濕性的活動,所以到了夜晚,它們往往爬到水槽裡,群集在茶水桶周圍,或停息在水管上。室內蟑螂可以通過牆洞以及門、窗縫隙擴散到周圍鄰居,雖然擴散的範圍不大。在溫暖地區,它們可遷居室外,已如上述。蟑螂很少發生大量遷移,只在環境條件發生突然變化,如洪水氾濫時,可見成群的美洲大蠊從下水道遷移,分別尋找適宜的新處所。

被動擴散

蟑螂的廣泛分佈,有的種類遍佈全球,這是它們被動擴散的結果。在當今交通日益發達,運輸更加頻繁的時代,這種擴散方式尤其突出。火車受蟑螂的侵害極其嚴重。臥鋪車廂的侵害率可高達40%,餐車更高。旅客隨身攜帶的包裹、行李和其他物件以及托運的貨物可能把蟑螂帶上火車。反之,火車上的蟑螂也可能被旅客和貨物帶到各地。飛機通常攜帶蟑螂較少,但也有發現。飛機上的蟑螂,和遠洋輪船一樣,可造成國際間的擴散。

記趣

蟑螂真相大揭密:只有少數的種類是害蟲

在大多數人眼裡,令人煩惱的蟑螂惡貫滿盈,但我們都誤解了這一動物,其實,它們大多數都不是害蟲,只有大約50種是害蟲。為了讓大家充分認識蟑螂這一大家族,倫敦自然歷史博物館的蟑螂專家喬治•貝卡羅尼收集了在1862年-1971年出版的8個部分中的1224頁有關蟑螂的介紹和資訊,編入到了資料庫中。

倫敦自然歷史博物館在網上公開了世界所有蟑螂的資料和資訊,一些精彩資訊摘錄如下:

世界最重的蟑螂:澳洲犀牛蟑螂是世界最重的蟑螂,重30克,相當於3只成年藍冠山雀的重量。

世界最小的蟑螂:北美Attaphila fungicola,只有3毫米長,僅比紅螞蟻稍長一點。

蟑螂無頭存活的秘密

蟑螂沒有頭,也依然可以存活一個星期。明白了為什麼蟑螂以及其他一些昆蟲,沒有頭也能生存,就能明白為什麼人類不行。如果人類被砍掉頭顱,馬上就會流血,血壓降低,妨礙了氧和養料的傳輸,無法供應給維持生命所需的組織。另外,人類呼吸是依靠嘴或者鼻子,並且由大腦來控制這些功能,因此砍掉頭,呼吸會停止。此外,人類沒有頭就不能吃東西。

但是蟑螂與人類的血壓方式不同。蟑螂沒有像人類一樣龐大的血管網路,也不需要很高的血壓,才能保證血液能到達毛細血管。它們擁有一套開放式的,不需要太高血壓的循環系統。當你砍掉它們的頭,它們脖子的傷口會因為血小板的作用而很快凝固,不至於血流不止。而且,蟑螂呼吸通過氣門——它們每段身體上都有一些小孔。加上它們不需要通過大腦來控制呼吸功能,血液也不用運輸氧。它們只需要通過氣門管道就可以直接通過導管呼吸空氣。

蟑螂屬於冷血動物,這意味著它們需要的食物比人類的少得多。也就是說,它們吃上一餐,就能維持數周。只要沒有遇上掠食者,傷口又沒有被細菌或病毒感染,它們就能倖存下來。